Se puede comer sin conocer las leyes de la digestión, respirar sin conocer las leyes de la respiración, se puede pensar sin conocer las leyes de la ni la naturaleza del pensamiento, se puede conocer sin conocer el conocimiento. Pero mientras que la asfixia y la intoxicación se dejan sentir inmediatamente como tales en la respiración y en la digestión, lo propio del error o la ilusión es no manifestarse como error o ilusión.

Sólo al describir el error y la ilusión que han sido impuestos como verdades, procura conocerse. Tenemos una necesidad vital de situar, reflexionar, reinterrogar nuestro conocimiento, conocer las condiciones, posibilidades y límites de sus aptitudes para alcanzar la verdad a la que tiende.

Para ello debemos enfrentarnos a esta paradoja clave: el operador del conocimiento debe ser al mismo tiempo objeto del conocimiento.

Las teorías de la complejidad a las que se ven abocadas no pocas disciplinas, tanto en la ciencias físicas como en las biológicas, las matemáticas o las ciencias socioculturales, están apuntando a un trasfondo en el que se construye una nueva epistemología: la epistemología de la complejidad. ¿Cómo entenderla?

La epistemología compleja

La epistemología compleja que, en última instancia, es aproximadamente de la misma naturaleza que el problema del conocimiento del conocimiento. Continúa cuestiones de lo que he dicho, pero sobrepasándolas, englobándolas. ¿Cómo concebir ese conocimiento del conocimiento?

Podemos decir que el problema del conocimiento científico podía plantearse a dos niveles. Estaba el nivel que podríamos llamar empírico, y el conocimiento científico, gracias a las verificaciones mediante observaciones y experimentaciones múltiples, extrae datos objetivos y, sobre estos datos objetivos, induce teorías que, se pensaba, "reflejaban" lo real. En un segundo nivel, esas teorías se fundaban sobre la coherencia lógica y así fundaban su verdad los sistemas de ideas. Teníamos, pues, dos tronos, el trono de la realidad empírica y el trono de la verdad lógica, de este modo se controlaba el conocimiento. Los principios de la epistemología compleja son más complejos: no hay un trono; no hay dos tronos; en modo alguno hay trono. Existen instancias que permiten controlar los conocimientos; cada una es necesaria; cada una es insuficiente.

La primera instancia, es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la actividad de algo, de un órgano llamado cerebro. La complejidad consiste en no reducir ni el espíritu al cerebro, ni el cerebro al espíritu. El cerebro, evidentemente, es un órgano que podemos analizar, estudiar, pero que nombramos tal cual por la actividad del espíritu.

Dicho de otro modo, tenemos algo que podemos llamar el espíritu-cerebro ligado y recursivo puesto que uno coproduce al otro de alguna manera. Pero de todas formas, este espíritu-cerebro ha surgido a partir de una evolución biológica, vía la hominización, hasta el homo llamado sapiens. Por lo tanto, la problemática del conocimiento debe absolutamente integrar, cada vez que ellas aparecen, las adquisiciones fundamentales de la bio-antropología del conocimiento. Y ¿cuáles son esas adquisiciones fundamentales?

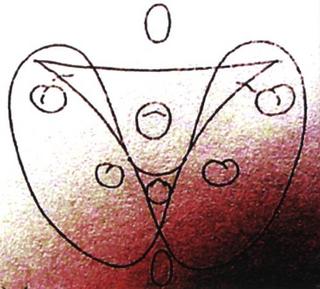

La primera adquisición fundamental es que nuestra máquina cerebral es hiper-compleja. El cerebro es uno y múltiple. La menor palabra, la menor percepción, la menor representación ponen en juego, en acción y en conexión miríadas de neuronas y múltiples estratos o sectores del cerebro. Éste es bihemisférico; y su funcionamiento favorable acontece en la complementariedad y en el antagonismo entre un hemisferio izquierdo más polarizado sobre la abstracción y el análisis, y un hemisferio derecho más polarizado sobre la aprehensión global y lo concreto. El cerebro es hipercomplejo igualmente en el sentido en que es "triúnico", según la expresión de Mac Lean. Porta en sí, no como la Trinidad tres personas en una, sino tres cerebros en uno, el cerebro reptiliano (celo, agresión), el cerebro mamífero (afectividad), el neocórtex humano (inteligencia lógica y conceptual), sin que haya predominancia de uno sobre otro. Al contrario, hay antagonismo entre esas tres instancias, y a veces, a menudo, es la pulsión quien gobierna la razón. Pero también, en y por ese desequilibrio, surge la imaginación.

Lo más importante quizás en la bio-antropología del conocimiento nos retorna a las críticas kantianas, en mi opinión ineludibles; efectivamente, se ha descubierto mediante medios nuevos de observación y de experimentación lo que Kant descubrió mediante procedimientos intelectuales y reflexivos. Nuestro cerebro está en una caja negra que es el cráneo, no tiene comunicación directa con el universo. Esa comunicación se efectúa indirectamente vía la red nerviosa a partir de las terminales sensoriales. ¿Qué es lo que llega a nuestra retina, por ejemplo? Son estímulos, que en nuestro lenguaje actual llamamos fotones, que van a impresionar la retina y esos mensajes van a ser analizados por células especializadas, después transcritos en un código binario el cual va a llegar a nuestro cerebro donde, de nuevo, van, según procesos que no conocemos, a traducirse en representación. Es la ruina de la concepción del conocimiento-reflejo.

Nuestras visiones del mundo son traducciones del mundo. Traducimos la realidad en representaciones, nociones, ideas, después en teorías. Desde ahora está experimentalmente demostrado que no existe diferencia intrínseca alguna entre la alucinación y la percepción. Podemos efectuar determinados estímulos sobre determinadas zonas del cerebro y hacer revivir impresiones, recuerdos con una fuerza alucinatoria sentida como percepción. Dicho de otro modo, lo que diferencia la percepción de la alucinación es únicamente la intercomunicación humana. Y quizás ni eso, pues hay casos de alucinación colectiva. A menos que se admita la realidad de la aparición de Fátima, es cierto que miles de personas, que una muchedumbre, pueden producir una misma alucinación.

Así, del examen bio-antropológico del conocimiento se desprende un principio de incertidumbre fundamental; existe siempre una relación incierta entre nuestro espíritu y el universo exterior. Sólo podemos traducir su lenguaje desconocido atribuyéndole y adaptándole nuestro lenguaje. Así, hemos llamado "luz" a lo que nos permite ver, y entendemos hoy por luz un flujo de fotones que bombardean nuestras retinas. Es ya hora de que la epistemología compleja reintegre un personaje que ha ignorado totalmente, es decir, el hombre en tanto que ser bio-antropológico que tiene un cerebro. Debemos concebir que lo que permite el conocimiento es al mismo tiempo lo que lo limita. Imponemos al mundo categorías que nos permiten captar el universo de los fenómenos. Así, conocemos realidades, pero nadie puede pretender conocer La Realidad con "L" y "R".

No hay sólo condiciones bio-antropológicas del conocimiento. Existen, correlativamente, condiciones socioculturales de producción de todo conocimiento, incluido el científico. Estamos en los comienzos balbucientes de la sociología del conocimiento. Una de sus enfermedades infantiles es reducir todo conocimiento, incluido el científico, únicamente a su enraizamiento sociocultural; ahora bien, desgraciadamente, no se puede hacer del conocimiento científico unaideología del mismo tipo que las ideologías políticas, aunque -y volveré sobre ello- toda teoría sea una ideología, es decir construcción, sistema de ideas, y aunque todo sistema de ideas dependa a la vez de capacidades propias al cerebro, de condiciones socioculturales, de la problemática del lenguaje. En ese sentido, una teoría científica comporta inevitablemente un carácter ideológico. Existen siempre postulados metafísicos ocultos en y bajo la actividad teórica (Popper, Holton).

Pero la ciencia establece un diálogo crítico con la realidad, diálogo que la distingue de otras actividades cognitivas.

Por otro lado, la sociología del conocimiento está aún poco desarrollada y comporta en ella una paradoja fundamental; sería necesario que la sociología fuese más potente que la ciencia que estudia para poderla tratar de modo plenamente científico; ahora bien, desgraciadamente la sociología es científicamente menos potente que la ciencia que examina. Eso quiere decir evidentemente que es necesario desarrollar la sociología del conocimiento. Existen estudios interesantes, pero muy limitados, que son estudios de sociología de los laboratorios; ponen de manifiesto que un laboratorio es un micro-medio humano donde bullen ambiciones, celos, rivalidades, modas... Se dudaba un poco de ello. Es cierto que esto resumerge la actividad científica en la vida social y cultural; pero no se trata sólo de eso. Hay mucho más que hacer desde el punto de vista de la sociología de la cultura, de la sociología de la intelligentsia (Mannheim). Hay todo un dominio extremamente fecundo por prospectar. A este nivel es preciso desarrollar una socio-historia del conocimiento, incluida en ella la historia del conocimiento científico. Acabamos de ver que toda teoría cognitiva, incluida la científica, es coproducida por el espíritu humano y por una realidad sociocultural. Eso no basta.

Es necesario también considerar los sistemas de ideas como realidades de un tipo particular, dotadas de una determinada autonomía "objetiva" en relación a los espíritus que las nutren y se nutren de ellas. Es necesario, pues, ver el mundo de las ideas, no sólo como un producto de la sociedad solamente o un producto del espíritu, sino ver también que el producto tiene, en el dominio complejo, siempre una autonomía relativa. Es el famoso problema de la superestructura ideológica que ha atormentado a generaciones de marxistas, porque, evidentemente, el marxismo sumario y cerrado hacía de la superestructura un puro producto de las infraestructuras, pero el marxismo complejo y dialéctico, comenzando por Marx, percibía que una ideología retroactuaba, evidentemente, y jugaba su papel en el proceso histórico. Es necesario ir todavía más lejos. Marx creyó volver a poner la dialéctica sobre los pies subordinando el papel de las ideas. Pero la dialéctica no tiene cabeza ni pies. Es rotativa.

A partir del momento en que se toma en serio la idea de recursión organizacional, los productos son necesarios para la producción de los procesos. Las sociedades humanas, las sociedades arcaicas, tienen mitos fundacionales, mitos comunitarios, mitos sobre ancestros comunes, mitos que les explican su situación en el mundo. Ahora bien, esas sociedades sólo pueden consumarse en tanto que sociedades humanas si tienen ese ingrediente mitológico; el ingrediente mitológico es tan necesario como el ingrediente material. Puede decirse: no, por supuesto tenemos primeramente necesidad de comer y luego... los mitos, sí, ¡pero no tanto! Los mitos mantienen la comunidad, la identidad común que es un vínculo indispensable para las sociedades humanas. Forman parte de un conjunto en el que cada momento del proceso es capital a la producción del todo.

Dicho esto, quiero hablar del grado de autonomía de las ideas y tomaré dos ejemplos extremos; un ejemplo que me ha impresionado siempre resulta evidente en todas las religiones. Los dioses que son creados por las interacciones entre los espíritus de una comunidad de creyentes tienen una existencia plenamente real y plenamente objetiva; ellos no tienen ciertamente la misma objetividad que una mesa, que la caza; pero tienen una objetividad real en la medida en que se cree en ellos: son seres que viven por los creyentes y éstos operan con sus dioses un comercio, un intercambio de amor pagado con amor. Se les demanda ayuda o protección y, a cambio, se les dona ofrendas. Mejor aún: hay muchos cultos en los que los dioses aparecen, y lo que me ha fascinado siempre en la macumba es ese momento en el que llegan los dioses, los espíritus, que se apoderan de tal o cual persona, que bruscamente hablan por la boca del dios, hablan con la voz del dios, es decir que la existencia real de esos dioses es incontestable. Pero esos dioses no existirían sin los humanos que los protegen: ¡he aquí la restricción que es necesario hacer a su existencia! En el límite, esta mesa puede aún existir tras nuestra vida, nuestro aniquilamiento, aunque no tuviese ya la función de mesa; eso sería lo que continuaría su existencia. Pero los dioses morirían todos desde que cesásemos de existir. Entonces, ¡he ahí su tipo de existencia!

Del mismo modo, diría que las ideologías existen con mucha fuerza. ¡La idea trivial de que podemos morir por una idea es muy verdadera! Claro está, mantenemos una relación muy equívoca con la ideología. Una ideología, según la visión marxiana, es un instrumento que enmascara intereses particulares bajo ideales universales. Todo esto es verdad; pero la ideología no es solamente un instrumento; ella nos instrumentaliza. Somos poseídos por ella. Somos capaces de actuar por ella. Así pues, existe el problema de la autonomía relativa del mundo de las ideas y el problema de la organización del mundo de las ideas.

Hay necesidad de elaborar una ciencia nueva que sería indispensable para el conocimiento del conocimiento. Esa ciencia sería la noología, ciencia de las cosas del espíritu, de las entidades mitológicas y de los sistemas de ideas, entendidos en su organización y su modo de ser específico.

Los problemas fundamentales de la organización de los sistemas de ideas no resultan solamente de la lógica, existe también lo que llamo la paradigmatología. Ésta significa que los sistemas de ideas obedecen a algunos principios fundamentales que son principios de asociación o de exclusión que los controlan y comandan.

Así, por ejemplo, lo que podemos llamar el gran paradigma de Occidente, bien formulado por Descartes, ya citado, que consiste en la disyunción entre el objeto y el sujeto, la ciencia y la filosofía; es un paradigma que no sólo controla la ciencia, sino que controla la filosofía. Los filósofos admiten la disyunción con el conocimiento científico, tanto como los científicos la disyunción con la filosofía. He aquí, pues, un paradigma que controla tipos de pensamiento totalmente diferentes, incluso antagonistas, pero que le obedecen igualmente. Ahora bien, tomemos la naturaleza humana como ejemplo del paradigma. O bien el paradigma hace que esas dos nociones, las de naturaleza y hombre, estén asociadas, como ocurre de hecho en Rousseau, es decir que sólo se puede comprender lo humano en relación con la naturaleza. O bien, esas dos nociones están disjuntas, es decir que sólo puede comprenderse lo humano por exclusión de la naturaleza; éste es el punto de vista de la antropología cultural aún reinante.

Un paradigma complejo, por el contrario, puede comprender lo humano a la vez en asociación y en oposición con la naturaleza. Es Kuhn quien ha puesto de relieve fuertemente la importancia crucial de los paradigmas, aunque haya definido mal esa noción. Él la utiliza en el sentido vulgar anglosajón de "principio fundamental". Yo la empleo en un sentido intermedio entre su sentido lingüístico y su sentido kuhniano, es decir que ese principio fundamental se define por el tipo de relaciones que existen entre algunos conceptos maestros extremadamente limitados, pero cuyo tipo de relaciones controla todo el conjunto de los discursos, incluida la lógica de los discursos. Cuando digo lógica, es necesario ver que de hecho creemos en la lógica aristotélica; pero en ese tipo de discurso que es el discurso de nuestro conocimiento occidental, es la lógica aristotélica la que nos hace obedecer, sin saberlo, a ese paradigma de disyunción, de simplificación y de legislación soberana; y el mundo del paradigma es evidentemente algo muy importante que merece ser estudiado en sí mismo, pero a condición siempre de abrirlo sobre el conjunto de las condiciones socioculturales y de introducirlo en el corazón mismo de la idea de cultura. El paradigma que produce una cultura es al mismo tiempo el paradigma que reproduce esa cultura. Hoy, el principio de disyunción, de distinción, de asociación, de oposición que gobierna la ciencia no solamente controla las teorías, sino que al mismo tiempo comanda la organización tecno-burocrática de la sociedad. Esa división, esa hiperdivisión del trabajo científico aparece de un lado, evidentemente, como una especie de necesidad de desarrollo intrínseco, porque desde que una organización compleja se desarrolla, el trabajo se especializa mientras que las tareas se multiplican para llegar a una riqueza más compleja. Pero ese proceso, no solamente es paralelo, sino que está ligado al proceso de la división del trabajo social, al proceso de la heterogeneización de tareas, al proceso de la no-comunicación, de la parcelación, de la fragmentación de las actividades humanas en nuestra sociedad industrial; resulta evidente que hay en ello una relación muy profunda entre el modo como organizamos el conocimiento y el modo como la sociedad se organiza. La ausencia de complejidad en las teorías científicas, políticas y mitológicas está ella misma ligada a una determinada carencia de complejidad en la organización social misma, es decir, que el problema de lo paradigmático es extremamente profundo porque remite a algo muy profundo en la organización social, que no es evidente en principio; remite a algo muy profundo, sin duda, en la organización del espíritu y del mundo noológico.

A modo de conclusión

Concluyo: ¿qué sería una epistemología compleja?

No es la existencia de una instancia soberana que sería el Señor epistemólogo controlando de modo irreductible e irremediable todo saber; no hay trono soberano. Hay una pluralidad de instancias. Cada una de esas instancias es decisiva; cada una es insuficiente. Cada una de esas instancias comporta su principio de incertidumbre. He hablado del principio de incertidumbre de la bioantropología del conocimiento. Es necesario también hablar del principio de incertidumbre de la sociología del conocimiento; una sociedad produce una ideología, una idea; pero eso no es signo de que ella sea verdadera o falsa. Por ejemplo, en la época en que Laurent Casanova (es un recuerdo personal) estigmatizaba al existencialismo sartriano diciendo de éste: "Es la expresión de la pequeña burguesía laminada entre el proletariado y la burguesía", el desafortunado Sartre decía: "Sí, quizás; es verdad; pero eso no quiere decir, sin embargo, que el existencialismo sea verdadero o falso". Del mismo modo, las conclusiones "sociológicas" de Lucien Goldmann sobre Pascal, incluso si ellas están fundadas, no afectan a los Pensées.

Lucien Goldmann decía: "La ideología de Pascal y de Port-Royal es la ideología de la nobleza de toga laminada entre la monarquía y la burguesía ascendente". Quizás, pero ¿es que la angustia de Pascal ante los dos infinitos puede reducirse al drama de la nobleza de toga que va a perder su toga? No está tan claro.

Dicho de otro modo: incluso las condiciones más singulares, las más localizadas, las más particulares, las más históricas de la emergencia de una idea, de una teoría, no son prueba de su veracidad -claro está- ni tampoco de su falsedad. Dicho de otro modo, hay un principio de incertidumbre en el fondo de la verdad. Es el problema de la epistemología; es el problema de la dialéctica; es el problema de la verdad. Pero también aquí la verdad se escapa; y también aquí el día en que se haya constituido una facultad de noología, con su departamento de paradigmatología, ese no será el lugar central desde donde se podría promulgar la verdad.

Hay un principio de incertidumbre y, como decía hace un instante, hay un principio de incertidumbre en el corazón mismo de la lógica. No hay incertidumbre en el silogismo; pero en el momento del ensamblaje en un sistema de ideas, hay un principio de incertidumbre.

Así, hay un principio de incertidumbre en el examen de cada instancia constitutiva del conocimiento. Y el problema de la epistemología es hacer comunicar esas instancias separadas; es, de alguna manera, hacer el circuito. No quiero decir que cada uno deba pasar su tiempo leyendo, informándose sobre todos los dominios. ¡No! Pero lo que digo es que si se plantea el problema del conocimiento, y por tanto el problema del conocimiento del conocimiento, estamos obligados a concebir los problemas que acabo de enumerar. Son ineluctables; y no porque sea muy difícil informarse, conocer, verificar, etc., hay que eliminar esos problemas. Es necesario, en efecto, darse cuenta de que es muy difícil y que no es una tarea individual; es una tarea que necesitaría el encuentro, el intercambio, entre todos los investigadores y universitarios que trabajan en dominios disjuntos, y que se encierran, por desgracia, como ostras cuando se les solicita. Al mismo tiempo,

debemos saber que no hay más privilegios, más tronos, más soberanías epistemológicas; los resultados de las ciencias del cerebro, del espíritu, de las ciencias sociales, de la historia de las ideas, etc., deben retroactuar sobre el estudio de los principios que determinan tales resultados. El problema no es que cada uno pierda su competencia. Es que la desarrolle bastante para articularla con otras competencias, las cuales, encadenadas, formarían un bucle completo y dinámico, el bucle del conocimiento del conocimiento. Esta es la problemática de la epistemología compleja y no la llave maestra de la complejidad, de la que lo propio, desgraciadamente, es que no facilita llave maestra alguna.

Extraído de "L'intelligence de la complexité" de Edgar Morin, editado por L'Harmattan, París, 1999.

Traducción de José Luis Solana Ruiz y de "El método 3. El conocimiento del conocimiento" de Edgar Morin. Ediciones Cátedra 4ª edición 2002

Luis Astorga. La opacidad de la morcilla.1999

Luis Astorga. La opacidad de la morcilla.1999